La chronique historique de Cécile Reid-Brisebois

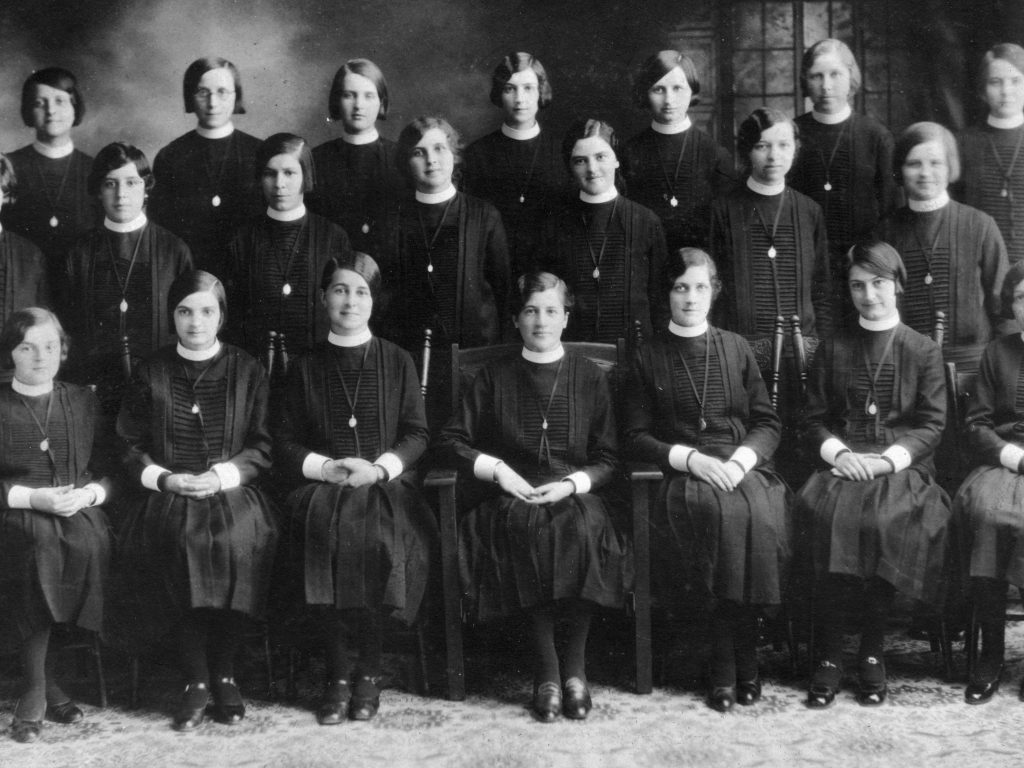

Nos institutrices rurales (1/2)

Pourquoi parler aujourd’hui d’une catégorie de femmes que le progrès (?) a fait disparaître et dont le souvenir est loin des préoccupations des générations actuelles?

Plusieurs bonnes raisons pourraient être invoquées qui justifieraient mes propos; tout d’abord rendre hommage à des femmes courageuses qui ont joué un rôle extrêmement important dans notre société. Certes, elles ne possédaient pas toutes de grands diplômes et il s’en est trouvé d’excellentes et de moins bonnes, mais je demeure convaincue que la majorité ont accompli un immense travail, avec des moyens de fortune, dans des conditions extrêmement difficiles. Comme au temps des collèges classiques, on pourrait décerner à plusieurs d’entre elles des « cum laude » et des « summa cum laude ».

Une autre bonne raison, pour moi, de raconter l’histoire des institutrices rurales est l’expérience que j’ai vécue en 1931 et celle que j’ai partagée avec mes sœurs, mes parentes, mes amies, mes compagnes d’études et de travail.

Ainsi, au mois de juin 1931, je recevais mon premier diplôme de l’École Normale de Mont-Laurier. Tout de suite, je fus engagée pour enseigner dans une petite école de rang et vers la fin du mois d’août, je me rendis prendre possession de mon nouveau domaine. Je souris aujourd’hui, en pensant au drôle d’équipage que nous devions former, ma jeune sœur Agnès et moi, tantôt juchées sur nos bagages dans la voiture attelée à la « Queen », cheval de travail du grand-père, tantôt marchant à côté, croyant soulager notre monture. Le trajet me parut interminable! Pourtant, une quinzaine de milles, « y a rien là » diraient les jeunes d’aujourd’hui, c’est vrai si on voyage en automobile, mais une voiture traînée par un cheval de trait, c’est lent, lent… et j’eus tout le temps nécessaire pour m’apitoyer sur mon sort.

Oh! ce n’était pas la première fois que je quittais la maison: en 1931, à l’École Normale, le pensionnat était de rigueur, même si le foyer paternel était de l’autre côté de la rue, et je venais d’y passer trois années complètes. Mais, cette fois, c’était autre chose, ma vie d’adulte commençait, j’allais vers un monde inconnu, j’aurais des responsabilités, je devrais me débrouiller seule. C’était vraiment ce qui m’effrayait le plus, la solitude. À la maison, j’étais l’aînée des sept enfants de ma famille et aussi, l’aînée des cousins et cousines, fils et filles des deux autres enfants du grand-père chez lequel nous nous retrouvions très souvent.

Extrait de REID-BRISEBOIS, Cécile: Nos institutrices rurales, 1898-1960, Mont-Laurier, 1984. Mme Reid-Brisebois est co-auteure de deux autres monographies: Histoire de l’École normale du Christ-Roi de Mont-Laurier et La centrale hydroélectrique de Mont-Laurier. Très engagée dans le milieu de l’éducation et de la culture, elle fut responsable de la bibliothèque paroissiale avant sa municipalisation, puis première directrice de la bibliothèque municipale. Elle a laissé sa marque dans plusieurs autres organisations, notamment à la Société historique de la région de Mont-Laurier, dont elle a été présidente durant les années de fondation.

Vous aimeriez peut-être...

Voir plus de : Culture

PolyARTS : Des œuvres réalisées par des élèves au Centre d’exposition

Du 1er mai au 31 mai, le Centre d’exposition de Mont-Laurier présente l’exposition PolyARTS.

Toute la beauté du monde réunie dans un chœur

Un samedi matin 9h, le stationnement derrière l’hôtel de ville de Mont-Tremblant est bondé. Un conseil municipal d’urgence? Non. Ce …

Fille de trans : Une pièce de Marie-Claude d’Aoust

Dans une pièce autobiographique, Marie-Claude D’Aoust raconte quelques tranches de vie alors qu’elle devient la fille d’une femme transgenre.